'서암뜸 온열요법' 손에만 떠야 하는 이유와 효능

서암뜸의 온열요법 ⑤

박규현 부산의대 명예교수·故 야쓰마쓰오 박사 연구

A28·A22 자극주면 상응부위로 열 전달 입증

손에 온열자극 주면 교감신경 저하… 치유의 원리

복부에 뜸뜨면 내장으로 온열, 열자극 전달 안돼

▷지난호에 이어

서암뜸을 뜨면 상응요법적으로 온열이 전달된다

상응요법은 신체와 손과의 연결관계이지만 과학적으로 연결관계는 확인하기 어렵고 해부학적으로도 별개의 이론이다. 그러나 고려수지침에서 상응요법은 매우 정확하고 그 반응은 탁월하다.

부산의대 박규현 명예교수는 평소에 이런 말을 많이 했다. "고려수지침의 상응요법이 매우 우수하다"라고 할 정도이다.

박규현 명예교수는 대뇌혈류 측정기를 이용해 음양맥진의 원리와 진단 방법을 규명하고 과학적 입증을 위해 평생 노력을 했다. 그리고 상응요법의 과학성을 연구했다.

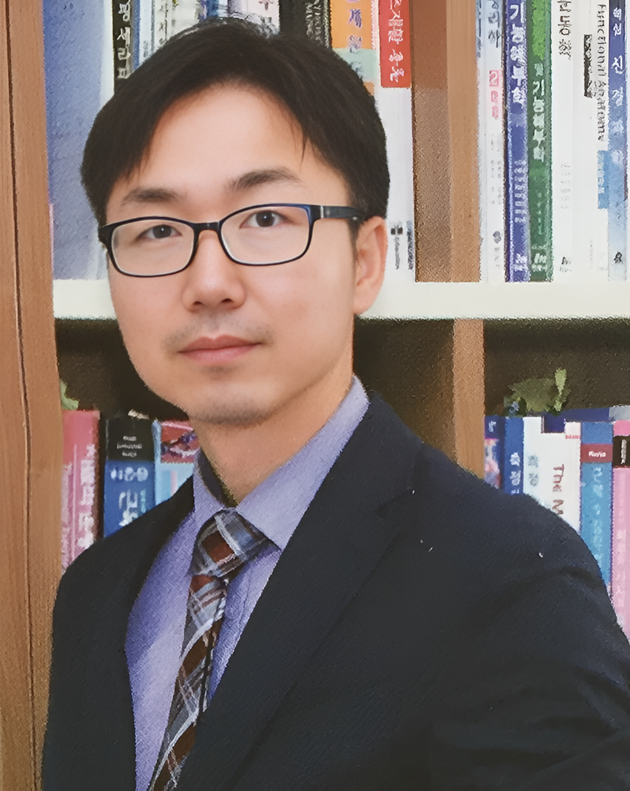

대표적인 연구 내용 몇 가지를 소개한다. <그림 1>

첫 번째는 코가 차가울 때(비염, 감기 초기) 손의 상응점인 A28에 T봉이나 서암뜸을 떠주면 코의 온도가 상승하고, 목 부위가 차가워 기침이 나올 때 A22에 T봉이나 서암뜸을 뜨면 목 부위의 체온이 상승한다는 내용이다.

A28이나 A22에 자극을 주면 다른 부위로 열전달이나 체온 변화는 일어나지 않고 상응부위로 전달한다는 것을 실험으로 입증했다.

이와 같은 연구는 고(故) 야쓰 마쓰오 박사도 연구를 했다.

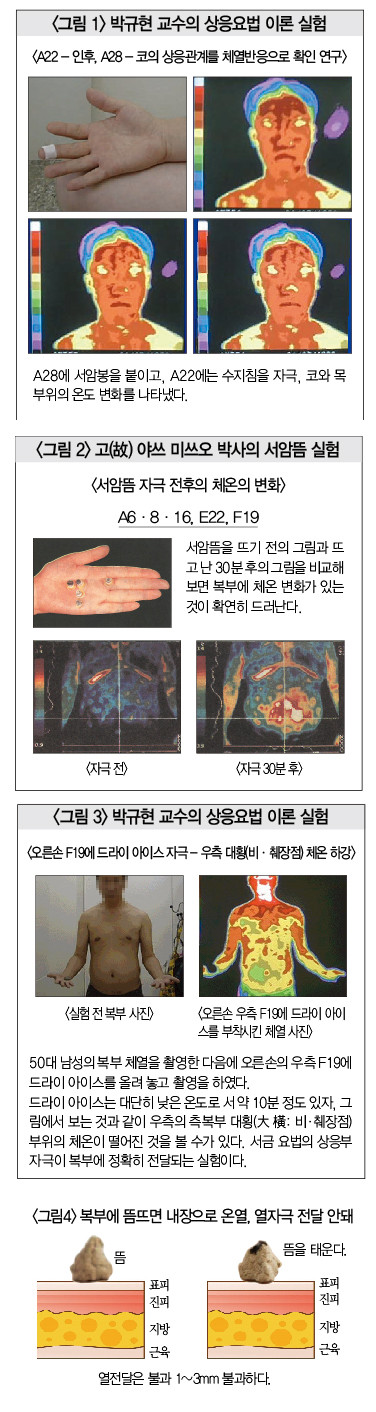

예를 들어 복부 냉증이 있을 때 손의 해당 부위나 상응점에 자극을 주고 서모그래피로 확인해 보면 복부의 체온이 상승하는 것을 확인할 수가 있다. <그림 2>

박규현 교수의 경우 유명한 실험이 CF19의 상응부위인 F19에 드라이아이스를 올려놓고 실험한 내용이다. <그림 3>

50대 남자의 복부를 서모그래피로 촬영하고 F19(우수우측)에 드라이아이스를 올려놓고 잠시 후에 복부를 서모그래피로 촬영한즉 CF19 부위에 온도가 떨어진 것을 확인할 수 있다.

고려수지침의 상응요법 자극은 해당 부위의 한열을 조절시킨다는 것을 과학적으로(눈으로) 확인이 된 것이다.

또한 요혈의 자극도 이와 같은 반응이 나온다.

신체에 이상이 있으면 반드시 열(熱)이나 한(寒)으로 나타나고, 손의 상응점이나 요혈에 자극을 주면 신체의 한열(寒熱)을 조절시킨다. 열이 있으면 해열시키고, 차면 온보시키는 작용을 하는 것이다.

손은 교감신경 과밀처 - 온열자극 주면 교감신경 저하 - 치유 원리

신체는 부교감신경 과밀 - 뜸뜨면 부교감신경 저하

교감신경 긴장·항진 - 질병 악화되는 원리

그러므로 손바닥의 요혈처에 서암뜸을 뜨는 것은 인체 내장의 한열을 조절시켜서 치유 반응을 일으킨다.

인체 내장의 모든 기능은 대체로 교감신경이 긴장된 상태이면 미주신경·부교감신경은 저하되어 있는 상태이다.

이때 손바닥의 요혈처는 대부분 교감신경 과밀 분야로 긴장 상태가 될 때 손바닥의 요혈처에 서암뜸을 뜨면 교감신경은 저하되고, 부교감신경은 우위로 해 내장의 모세혈관은 확장·조절시켜서 내장의 한열을 조절해서 치유 반응이 나타나게 한다.

복부의 직접뜸은 내장에 온열 전달 안돼

시간이 지날수록 복냉증 극심 주의

고려수지침의 이론인 상응요법과 요혈에 자극이나 서암뜸을 뜨면 전신의 체온 상승과 해당 부위에 온열을 전달해 치유 반응이 매우 우수하다.

그렇다면 내장에 질병이 있을 때 복부에 직접뜸이나 간접뜸을 뜨면 내장으로 온열을 전달하기가 어렵다. 오히려 지방이 많으면 복부의 체온을 빼앗아 복냉증이 심해진다. 사람의 복부는 지방층이 있고 장벽이 3~5cm 이상이 된다. 내장은 장벽과 직접 연결이 돼 있지 않다. <그림 4>

복부의 직접 자극이나 온열 자극은 내장으로 전달할 수 없는 부위이다.

일본 침구학술대회에서 발표한 논문들을 본 기억이 있는데, 직접뜸에서 미립대(쌀알만 한 뜸)이나 콩만 한 뜸을 뜨면 피부의 온열 전달 깊이는 불과 1~2mm 정도이다. 만약에 땅콩만 하게 뜸을 만들어 피부를 태워도 온열 전달 깊이는 2mm 내외이다.

설사 큰 뜸 덩어리를 만들어 간접구를 뜬다고 해도 복부 표면은 따뜻하게 할지언정 내장에 열전달은 불가능하다. 2~3주 계속 뜨면 체지방 속이 열을 빼앗아 오히려 복냉증이 생긴다.

복부의 요혈에 뜸뜨면 체신경을 통해서 척수, 대뇌에서 자율신경을 통해 내장으로 자극 전달이 가능하다. 복부의 경우는 이 이론이 실제 적용이 안된다.

손바닥은 교감신경 과밀 부분이나 손을 제외한 신체는 부교감신경 분야이다. 즉 미주신경 분야이다.

부교감신경에 열자극을 주면 부교감신경이 저하되면서 교감신경이 긴장되면 피부나 내장의 모세혈관이 수축되어 치유 반응보다 악화 반응이 나온다. 그러므로 음양맥상이 악화된다.

복부에 뜸이나 침 자극을 주고 음양맥상을 확인하면 음양맥상이 악화된다. 그러나 손부위의 요혈처에 서암뜸을 계속 뜨면 음양맥상이 조절된다. 맥상의 조절 때문에 치유 반응이 우수하다.

체온이 상승하면 면역력이 향상된다

경혈 - 하지 극히 일부분을 제외하면 모든 열자극은 맥상을 악화시킨다

참고로 경혈에 뜸을 떠서 질병이 낫는다는 근거는 다음과 같다. 신체의 모든 경혈 중에서 몇 개의 경혈을 제외하고 뜸 자극을 주면 거의 모두 음양맥상이 악화된다.

예를 들어 손에 있는 합곡, 수삼리, 곡지, 견정, 견우나 허리의 신유, 지실 등에 뜸 자극을 주면 음양맥상은 악화된다. 단, 뜸의 강한 열자극을 주면 강자극은 진통·진정의 효능이 있다. 이때는 눈물이 날 정도로 떠야 한다. 그리고 음양맥상 조절은 어렵다.

뜸의 열자극 각성반응… 효과로 착각

그 외에 뜸 자극은 매우 뜨거우므로 정신이 바싹 든다. 각성호르몬인 도파민이 분비된다. 각성반응으로 질병이 치유되는 것처럼 느끼거나, 또는 자연치유력 때문이다.

뜸 화상이 나을 때, 딱지가 떨어질 때의 이종단백체 요법이기는 하나 체온 조절과 상승·유지에는 크게 부족하다. 체온 보호·상승을 위해서는 몇 번 뜨는 것이 아니라 상승하는 만큼 많이 계속 자극을 주어야 하는데, 신체는 장기간 열자극을 주어서 조절되는 부위는 아니다.

<끝>

보건신문의 전체기사 보기

Copyright @보건신문 All rights reserved.