|

③ 침과 구(灸)를 같이 못 쓸 경우 내경(內經)에 말하기를 ‘침을 쓰면 뜸을 하지 못하고, 뜸을 하면 침을 쓰지 못한다’ 했다. 용의(庸醫)들은 침을 놓은 다음 뜸을 하고, 뜸을 한 다음 침을 놓기도 했으니 이것이 경(經)의 말과 간(軒)겵?岐)의 뜻을 이르는 것이다. 어느 혈이 어느 곳에 있는데 또는 침을 몇 푼, 뜸을 몇 장을 떠야 된다는 것은 침과 뜸을 구별한 것이고, 같이 행하는 것이 아니다.<神應> 예전에 굉강선생이 말하기를 ‘단지 배에 많은 침진한 다음에 두어 장(壯)을 뜸을 하고 그 혈을 단단하게 할 것이며 다른 곳은 피해야 된다’ 했으니 역시 의가(醫家)의 권변(權變)의 말이다.<神應> 묻기를 ‘침경(鍼經) 즉 영추경(靈樞經)에 이르기를 침기분(鍼幾分)과 구기장(灸幾壯)이라는 말이 침을 기분 사이를 찌른 다음에 뜸을 기장(幾壯)한다는 것인가?’ 답하기를 ‘이것은 침과 뜸을 구별한 것인데 침하면 뜸을 하지 않고 뜸을 하면 침을 하지 않는다’는 뜻이니 용의들의 침한 다음에 바로 뜸을 하는 것은 병인에게 포락(暉烙)의 형을 더하는 것이나 다름이 없는 것이다.<入門> ④ 침구의 금기(禁忌)할 경우 ‘동의보감’의 번역된 것을 그대로 소개한다. 적고 촘촘한 맥은 뜸을 떠서는 안 된다. 화(火)가 사(邪)로 되면 번역(煩逆)이 되고, 허(虛)를 쫓고 실(實)을 쫓아서 혈(血)이 맥(脈) 속에 흩어지니 화가 비록 작고 약해도 안으로 치는 것이 힘이 세서 골(骨)을 태우고 근(筋)을 상하여 회복이 어려운 것이다. 맥이 뜨는 것은 한(汗)으로 풀 것이요, 화구(火灸)를 하면 사(邪)가 나갈 곳이 없고, 화(火)를 따라서 성하고 허리 밑으로 무거우며 비(痺)가 되는데 이것을 화역(火逆)이라고 한다. 맥이 뜨고 열이 심한데 오히려 뜸으로 하면 이것은 실(實)이 더욱 실하게 하고, 허(虛)가 더욱 허하게 되는 것이니 허(虛)가 화(火)로 인해서 움직이면 반드시 목구멍이 마르고 타혈(唾血)을 하게 된다.<仲景> 동아한한대사전을 보면 “타혈은 피를 토함, 폐결핵 등에 의해 침에 섞여 나오는 피’라고 했다. 또 금성판 국어대사전에서 타혈은 ①吐血 ②침에 섞여 나오는 피라고 돼 있다. 토혈(吐血)은 간경변이 심했을 때 식도에서 출혈되는 피를 말한다. 뜸을 잘못 뜨게 되면 폐결핵, 간경병까지 악화돼 토혈, 각혈까지 나온다는 의미다. 실제 환자의 전신 경락에 뜸을 많이 뜨면 음양맥상이 크게 악화되고 이로인해 간기능과 폐기능을 크게 나쁘게 할 수 있다. 그리고 뜸을 떠서는 안 되는 혈을 소개한다. ⑤ 금구혈일 경우 아문(冀門).풍부(風府).천주(天柱).승광(承光).임읍(臨泣).두유(頭維).찬죽(撰竹).청명(淸明).소료(素榕).화료(禾榕).영향(迎香).관교(觀膠).하관(下關).인영(人迎).천유(天些).천부(天府).주영(周榮).연액(淵腋).유중(乳中).구미(鳩尾).복애(腹哀).견정(肩貞).양지(陽池).중충(中衝).소상(小商).어제(魚際).경거(輕渠).양관(陽關).척중(脊中).은백(隱白).누곡(漏谷).조구(條口).지오회(地五會).독비(犢鼻). 음시(陰市).복토(伏兎).비관(脾關).신맥(申脈).위중(委中).음능천(陰陵泉).은문(殷門).심수(心考).승부(承扶).승읍(承泣).계맥(寄脈).사죽공(絲竹空).음문(犀門).이문(耳門).석문(石門).기충(氣衝).뇌호(腦戶).백환수白環考). |

||||||

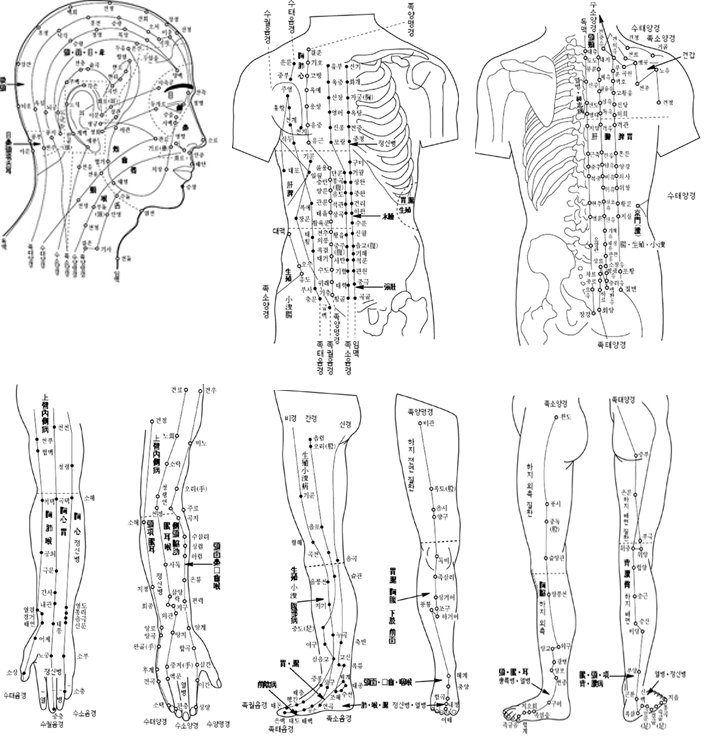

뜸 자체에 효능성이 없으면 경락이 작용하여 치료적 효과가 있을 것으로 판단하고 있다. 침이나 뜸 모두 경락작용이라는 것이다. 그렇다면 경락에 대해 간단히 알아보기로 하자. 6. 경락에 대하여 위에서 설명한 것과 같이 중금속 침 재질이나 자입, 수기, 뜸 재질이나 피부를 태워 열 자극을 주는 것은 인체에 효능보다는 오히려 음양맥상을 악화시켜 해로운 쪽으로 작용하고 있다. 그러나 침겤嶽막?경락을 자극하면 경락이 작용해 효과가 있는 것으로 보고 있다. 즉 침겤嶽?효과란 경락의 효과로 판단하는 것이다. 경락이란 인체에 펼쳐진 선들을 말하고, 경혈은 침구멍을 말한다. 경락도 침겤嶽?역사와 함께 시작된 것으로 보아진다. 이 경락에 대해 ‘황제내경’에서 처음 언급됐다. 약 1200여년 전의 고대 사람들은 해부학 지식이 깊거나 섬세하지 못했고, 인체를 형이상학적으로만 생각을 한 것 같다. 인체에 12장부(간.심.심포.비.폐.신.담.소장.삼초.위장.대장.방광)가 기본적인 기능을 발휘하고 있으며, 이들 장부의 기능을 조절하기 위한 체표로 연결된 것을 경락 계통이라고 생각을 한 것이다. 경락 계통도 12경락, 기경8맥, 12경근, 12경별, 15낙맥, 손락맥으로 구분해 인체에 거미줄처럼 선을 그려놓고 대단히 복잡하게 연결했다. 이것은 해부학상의 신경계, 혈관계, 림프계와 전혀 다른 것이며, 경락 계통은 현대 해부학상으로 100% 볼 수가 없는 것으로 돼 있다. 그러면서 경락은 전신 전체에 모두 통해져 있고, 백병의 허실을 나타내고 사람이 살고 죽는 것을 결정짓는 것이라 했다. <다음 호에 계속됩니다> |

특별기고-유태우 고려수지침학회장의 전체기사 보기

Copyright @보건신문 All rights reserved.