정부가 보급에 박차를 가하고 있는 가루쌀(분질미)가 각종 우려에도 불구하고 검증된 성과 없이 무리하게 추진되고 있다는 지적이 나왔다.

국회 농림축산식품해양수산위원회 신정훈 의원이 농림축산식품부로부터 제출받은 자료를 분석한 결과, 가루쌀 로드맵이 수시로 바뀌어 정책 신뢰도가 떨어지고 농가에 혼선을 초래하고 있다는 의견이다.

정부는 지난 해 9월에는 2024년 '재배면적'을 약 5천ha, '목표 생산량'은 2만 5천톤으로 자료를 제출했으나 몇 개월 뒤에는 목표치를 1만ha, 5만톤으로 두 배 상향했다. 이후 2026년까지 20만톤을 생산하겠다는 밝혔다.

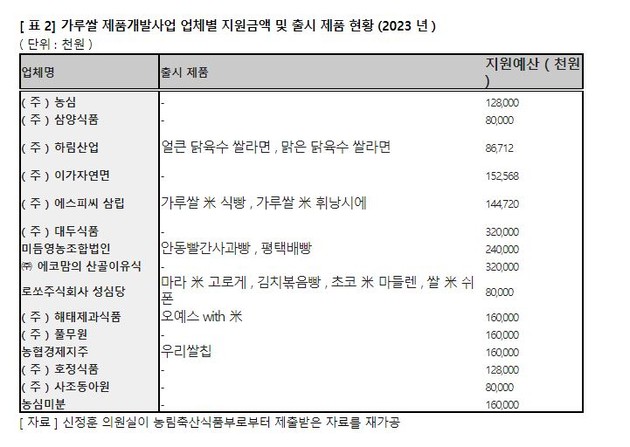

한편 올해 정부 예산안에 가루쌀 시장 조성을 위한 '제품개발 지원'예산이 편성돼 총 15개 업체에 24억원을 지원했다. 지원업체 중엔 농심(1억2800만원), 삼양식품(8000만원), 하림산업(8671만원), SPC삼립(1억4472만원), 해태제과식품(1억6000만원), 풀무원(1억6000만원) 등 대기업과 농협경제지주(1억6000만원)가 포함돼 있었다. 그러나 현재 제품을 출시한 곳은 15곳 중 6곳(40%)에 불과하다.

또 정부는 올해 생산된 가루쌀 1만1천톤을 공공비축미로 매입할 예정이다. 별도의 예산 없이 공공비축미 40만톤 매입 예산에 가루쌀 매입 비용이 포함된 만큼 일반 쌀의 매입 비용이 줄어들 수밖에 없다. 이는 양곡관리법상 양곡부족으로 인한 수급불안과 천재지변 등의 비상시에 대비하기 위해 정부가 민간으로부터 시장가격에 매입해 비축하는 미곡 및 대통령령(밀, 콩)으로 정하는 양곡을 의미하는 '공공비축양곡'의 취지와 다르다는 지적이다.

정부는 내년에는 올해 대비 재배면적과 목표 생산량을 다섯배로 늘릴 예정이지만 아직 가루쌀은 정확한 생산단수와 생산량도 모를 뿐 아니라 소득자료도 아직 없는 상태다.

앞서 가루쌀은 낮은 생산단수, 수발아, 병충해, 일반 벼와 다른 재배방식 등으로 논란이 제기된 바 있다. 농촌진흥청은 '바로미2의 재배적 단점 개선 기술 개발'과 '가루쌀 수발아 피해 경감을 위한 약제처리 효과 확인' 과제 등을 연구 중에 있다.

신정훈 의원은 "가루쌀의 수요, 품질, 필요성 등이 모호한 상황에서 '장밋빛 전망'만으로 정부가 생산, 제품개발, 소비판로, 공공비축미를 통한 매입까지 전 과정을 이끌어가고 있다. 양곡관리법을 두고 타 품목과의 형평성을 외치던 태도와 모순된다. 사업 초기인 가루쌀을 급격히 늘렸다가 실패한다면 모두 농가의 피해로 이어질 수 있다. 가루쌀 '알박기'가 아닌, 성과 점검을 토대로 한 '긴 호흡'이 필요하다"고 지적했다.

한편 농식품부는 "제품개발 사업에 참여 중인 15개 식품기업은 소기업부터 대기업까지 다양하며, 가루쌀 제품개발 착수한 지 약 반년 만에 6개사가 13종의 제품을 출시해 조기에 성과를 내고 있다"고 해명했다.

그러면서 "제품개발사업자는 전문가로 구성된 평가위원회에서 제품화 가능성을 종합 평가해 객관적으로 선정했다. 가루쌀 제품개발 지원사업은 식품업계의 국산 가루쌀 원료 활용을 확대하기 위해 추진 중으로, 그간 수입 밀가루를 많이 소비했던 업체의 원료 전환이 중요한 상황임을 감안 할 필요가 있다"고 해명했다.

또 공공비축미 매입이 양곡관리법과 취지가 다르고 일반 벼 예산이 감소한 지적에 대해 "'24년 정부예산안의 공공비축미 매입량은 45만톤으로, 가루쌀 매입량 5만톤 등을 고려해 '23년 40만 톤 대비 확대했다"면서 가루쌀의 쌀 수급 안정 효과를 감안하면, 일반벼 재배 농가 예산이 줄었다는 것은 사실이 아니라고 설명했다.

.

이원식 기자의 전체기사 보기

Copyright @보건신문 All rights reserved.